保護猫の個性はさまざまです。

特に多頭飼育崩壊から保護された子や、老猫、人慣れしていない猫たちは、それぞれ特有のケアが必要になります。

多頭で暮らす猫たちのポイント

多頭飼育崩壊から保護された猫は、人との距離感や生活環境に不安を抱えがちです。

多頭でもきちんと管理されていれば問題ありませんが、以下のようなリスクが高まります。

- トイレや餌場の争い

- 感染症の蔓延(特にワクチン未接種だと)

- ケンカやストレスの蓄積

- 去勢避妊手術がなければ数が爆発的に増加

まずは狭くて静かなスペースから始め、少しずつ人との接触や音・におい、新しい環境に慣れさせましょう。

個々のペースを尊重しながら、安心できる「居場所」を用意してあげることが回復の鍵になります。

信頼関係はゆっくりと築くもの。焦らず、見守る姿勢が大切です。

- 猫同士の相性や距離感を見極めながら、最初は別室やケージでの隔離を。

- トイレや食事スペースは猫の数+1以上が理想。

- 刺激に過敏なことがあるので、静かな環境とゆっくりとした慣らしが大切。

①猫同士の相性や距離感を見極めながら、最初は別室やケージでの隔離を

保護猫を新たな環境に迎える際、すでに先住猫がいる場合や多頭飼育になる場合は、猫同士の相性を慎重に確認することがとても大切です。

いきなり同じ空間に放すのではなく、最初は別室またはケージでの隔離から始めましょう。

ケージ越しににおいを嗅がせたり、同じ部屋にいても視界に入らない距離感を保つことで、少しずつお互いの存在に慣れていきます。

威嚇や逃避が見られる場合は焦らず距離を保ち、無理に接触させないことがポイントです。

- 1.固まる(Freeze)

-

文字通り、じっとして動かなくなります。

- 2.逃走する(Flight)

-

その場から逃げることで危険を回避しようとします。

- 3.攻撃する(Fight)

-

攻撃に転じで状況を打破しようとします。

また、防御から攻撃に転じようとする猫は、相手に対して横向きの姿勢を取り、視覚による印象を最大にしようとします。

あまりに喧嘩がひどいときには、ケージや部屋を分けるなどして物理的に距離を置きましょう。

「ごはんの時間が同じ」「トイレの場所が決まっている」など、生活リズムを共有できるようになると、次第に関係が落ち着いてくることもあります。

②トイレや食事スペースは猫の数+1以上が理想

多頭飼育において、トイレや食事の場所が足りないことはストレスやケンカの原因になりがちです。

猫たちは本来単独行動を好む動物で、食事や排泄といったプライベートな行動に“安心できる空間”を求めます。

そのため、「猫の頭数+1個以上」のトイレや食器を用意するのが理想的です。

可能であれば、それぞれを別の場所に配置して、他の猫の目が届きにくいように工夫するとより安心です。

また、トイレのタイプや砂の好みも猫によって異なるため、慣れるまでは複数の選択肢を用意するのも有効です。

| タイプ | 特徴 | 向いている猫 |

|---|---|---|

| オープン型 | 開放感があり風通しが良いが、臭いが広がりやすい | 警戒心が強い猫、暑がりな猫 |

| ドーム型/フード付き | 臭いが外に漏れにくく、砂の飛び散りも防止 | 落ち着いて排泄したい猫 |

| 引き出し式/システムトイレ | 掃除がしやすく臭い対策にも有効 | 飼い主の負担軽減にも◎ |

※過去に閉じ込められた経験がある子は、フード付きトイレを嫌がる場合もあります。

| 砂のタイプ | 特徴 | 向いている猫 |

|---|---|---|

| 鉱物系(ベントナイト) | 固まりがよく、多くの猫が好む | 一般的な猫、初心者 |

| おから・木系 | 環境に優しく、軽量で処分しやすい | 匂いに敏感な猫、誤食しても比較的安全 |

| 紙系 | 軽くて音が少ない | 音に敏感な子猫や高齢猫 |

子猫や保護直後の猫に多く見られる行動に、トイレの砂を食べてしまうことがあります。

栄養不足やミネラルの欲求、ストレスや不安、誤認、病気や異常行動など理由は様々ですが、万が一食べてしまっても安全な砂を選びましょう。

③刺激に過敏なことがあるので、静かな環境とゆっくりとした慣らしが大切

劣悪な環境や過密な空間での生活を長く経験していることが多く、人や音、動きに対して非常に敏感になっている場合があります。

そのため、新しい環境に迎え入れる際には、静かで落ち着けるスペースを用意し、無理に触れ合おうとせずに「見守る時間」を重ねることが重要です。

声のトーン、動きのスピード、においの変化など、すべてが刺激になる可能性があります。

最初は人との接触を最低限にし、安心できるルーティン(同じ時間に同じことをする)を意識しましょう。

また、ケージ飼育から徐々にフリーにするなど、段階的に環境に慣れてもらう工夫も有効です。

慣れてきたサインが見えたら、はじめて距離を縮めるようにしましょう。

老猫との暮らしで気をつけたいこと

老猫との暮らしには、体と心の変化に寄り添うことがとても大切です。

穏やかで幸せなシニア期を一緒に過ごせるように「ゆっくり、丁寧に」暮らしていきましょう。

- 老猫は体力の低下や病気のリスクが高くなります。

- 高い場所へのジャンプが難しくなるため、段差の少ない環境や低めの寝床を。

- 食事や排泄の変化に敏感になります。

①老猫は体力の低下や病気のリスクが高くなります

定期的な体重測定、毛づや、目・口のチェックなど健康管理に気をつけましょう。

トイレの回数や排泄状態も、体調のバロメーターになります。

- 1.体力・筋力の低下

-

運動量が減り、筋肉が落ちやすくなります。

→ 高い場所への登れない・ジャンプしないなどの変化が見られる。 - 2.免疫力の低下

-

感染症や風邪にかかりやすくなります。

→ 予防ケアがより重要に。 - 3.慢性疾患のリスク上昇

-

腎臓病・甲状腺疾患・糖尿病・関節炎などが発症しやすくなります。

→ 定期的な血液検査・尿検査で早期発見。 - 4.感覚器官の衰え

-

聴力・視力・嗅覚が鈍くなることもあります。

→ トイレの場所が分からなくなる、気温差に対応できない等。

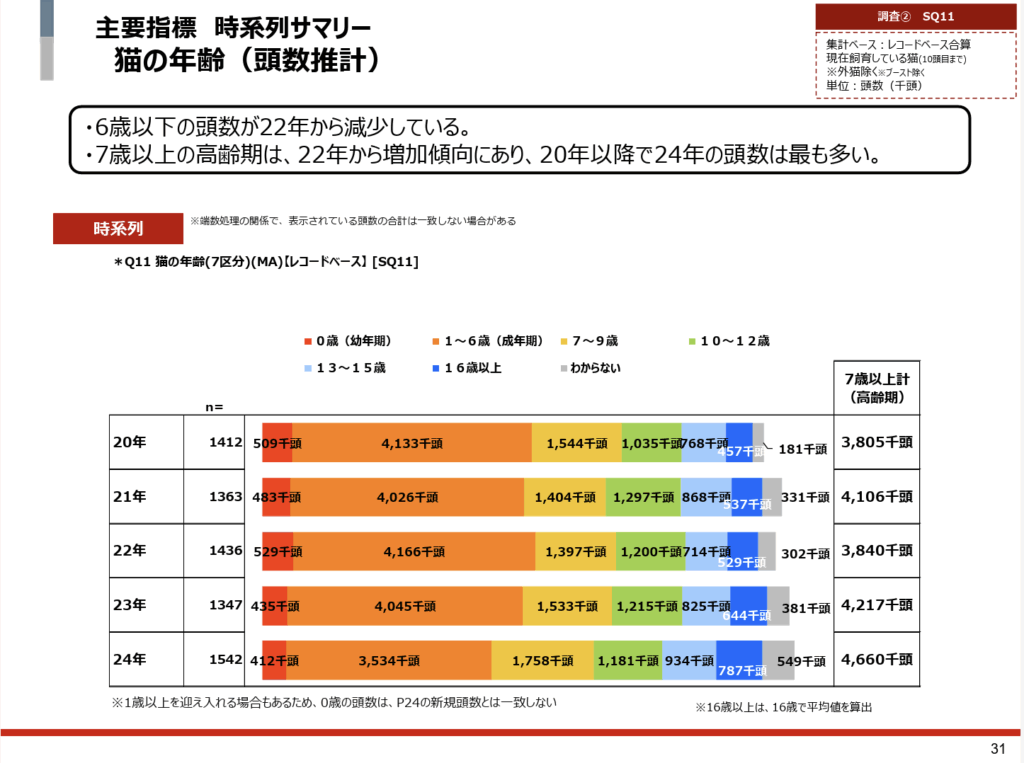

現在、ワクチンの接種や医学の進歩、キャットフードの普及などで少しずつ平均寿命が伸びています。

看取りや介護が必要になることもあるので、7歳を超えたら準備を考えましょう。

普段からよく観察しておくと変化にすぐ気づけます。

動物病院や往診対応の病院、ペット用介護用品など情報収集は元気なうちにしておきましょう。

②高い場所へのジャンプが難しくなります

老猫は、体力・筋力が低下します。

具体的には、高い棚やキャットタワーへの昇り降り、階段の上り下りが難しくなります。

- 低いステップ付きのキャットタワーやスロープを設置

- 滑り止めシートを利用する

- ベッドやお気に入りの寝場所は床に近い位置に配置

- トイレの入口を浅め・出入りしやすいタイプにする

など、ジャンプ力の低下に配慮した環境づくりをしていきましょう。

猫も年をとると足腰が弱くなり、関節炎になることもあります。

若い頃と同じ環境は負担になってしまうので、暮らしのバリアフリー化で生活環境の見直しを行います。

活動量が落ちてきたら、おもちゃ遊びも無理なく短時間に。

人とのふれあいは、「距離感」を大切にして、そっとそばにいるだけでも安心という環境を作ります。

甘えん坊になる子もいれば、マイペースを貫く子も。

その子らしさを尊重しましょう。

③食事や排泄の変化に敏感になる

年齢とともに、食事も変化していきます。

- 食欲が落ちる(においや味への反応が鈍くなる)

- 歯や歯茎のトラブルで固いものが食べにくくなる

- 腎臓病や糖尿病の影響で、食べる量が増減することも

シニア用フードに変えたり、ウェットフードやふやかしたフードを試してみましょう。

温めると匂いが立ち、食いつきが良くなることもあります。

水分不足になりがちなので、複数の水飲み場を設置したり流れるお水に変えたりするのも一つです。

水分摂取量にも関係してきますが、トイレの回数や量も変わります。

便秘や下痢が増えたり、尿量が増えたりします。

便の形状・回数・色を観察し、異常があれば早めに受診しましょう。

人慣れしていない子の対応

人慣れしていない猫との向き合い方は、「焦らない・追わない・期待しすぎない」が合言葉です。

猫の気持ちを尊重しながら、“安心できる存在”としての信頼関係をゆっくり築いていくことが大切です。

- 無理に触らず、猫のペースで距離を縮めること。

- 視線を避けてゆっくり動く。同じ空間にいるだけの時間を作るなど、「いることに慣れる」環境づくりを。

- ごはんやおやつを通じて、「人間=安心」のイメージを少しずつ育てる。

①無理に触らず、猫のペースで距離を縮めること

人の手が届かない場所に隠れてばかりでも、「存在に慣れる時間」が必要です。

無理に近づかず、一定の距離を保ちます。

猫は目があうと「喧嘩の合図」になる恐れがあるので、目線を少し外しましょう。

直接触れ合えなくても、声でのコミュニケーションは効果的。

猫が反応しなくても、声掛けを続けることが大事です。

人慣れ度合いには個体差があります。

半年以上シャーシャーしていた子が、ある日突然すり寄ってくることもあります。

「撫でられるようになる」だけがゴールではありません。

猫のペースを受け入れることが、一番の近道です。

②視線を避けてゆっくり動く。同じ空間にいるだけの時間を作るなど、「いることに慣れる」環境づくりを

人慣れしていない猫には、まず“存在に慣れてもらう”ことが第一歩です。

視線をじっと合わせず、ゆっくり動く。

同じ空間にいても猫に構いすぎないようにして、「この人は安心」と感じてもらえるように静かな時間を共有します。

触れようとせず、猫のペースで「いても大丈夫」と思ってもらえる環境を整えましょう。

③ごはんやおやつを通じて、「人間=安心」のイメージを少しずつ育てる。

人に警戒している猫でも、ごはんやおやつの時間は心を開くチャンスになります。

食べることは猫にとっても大きな楽しみと安心を与えるので、チュールなどから初めて徐々に近づけていきましょう。

はじめは少し離れた場所にそっと置き、食べる様子をそばで静かに見守ります。

ごはんの時間に「いいことがある」と認識させましょう。

おわりに:「安心と信頼はゆっくり育てる」

これらの猫たちは、最初は心を閉ざしているように見えるかもしれません。

けれど、時間と信頼を重ねていくことで、少しずつ心を開いてくれる瞬間があります。

その喜びこそが、保護活動の醍醐味かもしれません。

脱・ひとりぼっち保護活動

支援を受けながら続ける知恵と工夫

ひとりで保護活動を続けている保護主さんが、人とつながり、支援を受けながら活動していくための具体的なヒント