「もうこれ以上の保護は難しい」

保護活動をしている方の口から、何度この言葉を聞いてきたでしょうか。

昼夜問わずの保護依頼、尽きない医療費、終わらない掃除、思うように進まない譲渡・・・

猫の命は待ってくれないのに、頼れる人は限られています。

「自分ひとりしかいない」

そう感じながら、今日も誰にも頼らず猫の世話をしている方が、全国にたくさんいます。

一方で、支援する人や応援したいと思っている人が全くいないわけではありません。

ただ

“どこに声をかけたらいいのか分からない”

“何をしたら役に立つのか分からない”

そうしたお互いの気持ちのすれ違いが生まれているのです。

「続ける」ために必要な力

猫田助がいままで培ってきたノウハウから言えることは、保護主さん自身が「助けを受け取るスキル」を持つことです。

- 一人で抱え込まない「つながる」力

- SNSやLINEを活用して「伝える」力

- 必要なときに「ゆだねる」判断力

それらは、技術ではなく“知恵”です。

そして、その知恵は誰かから教わることで、手に入れることができるのです。

ただ、保護猫活動はたくさんの経験があっても、それを記録に残したり発信したり、誰かの目に触れる機会が少ないのが現実です。

話を聞くにも誰に聞いたらいいのか、検索しても出てこない、まるで見えない図書館に収納されている本のよう・・・

保護活動は「ひとりぼっち」でやるものじゃない

猫を助けることは、とても尊い行動です。

でも、その尊さの代わりに、心や時間をすり減らしてしまうのでは本末転倒です。

猫田助は、「保護する人がケアされる」仕組みを地域に増やしたいと考えています。

だからこそ、“続けられる保護活動”のために、今ここであなた自身の在り方を見直してみませんか?

この「脱・ひとりぼっち保護活動|支援を受けながら続ける知恵と工夫」では、以下のような悩みを持つ保護主さんに役立つ知識やヒントをお届けしていきます。

- フードが足りないけど、頼れる先が分からない

- 譲渡が進まない、SNSも苦手で何を投稿したらいいか分からない

- 保護主同士のつながりがなく、孤独を感じている

- 応援してくれる人はいても、どう頼っていいかが分からない

ここからの5章では、こういった悩みも含めて、

“がんばらなくても、続けられる”保護活動の知恵をお伝えしていきます。

あなたの優しさを、ちゃんと「届ける力」に変えるために。

さあ、いっしょに考えていきましょう。

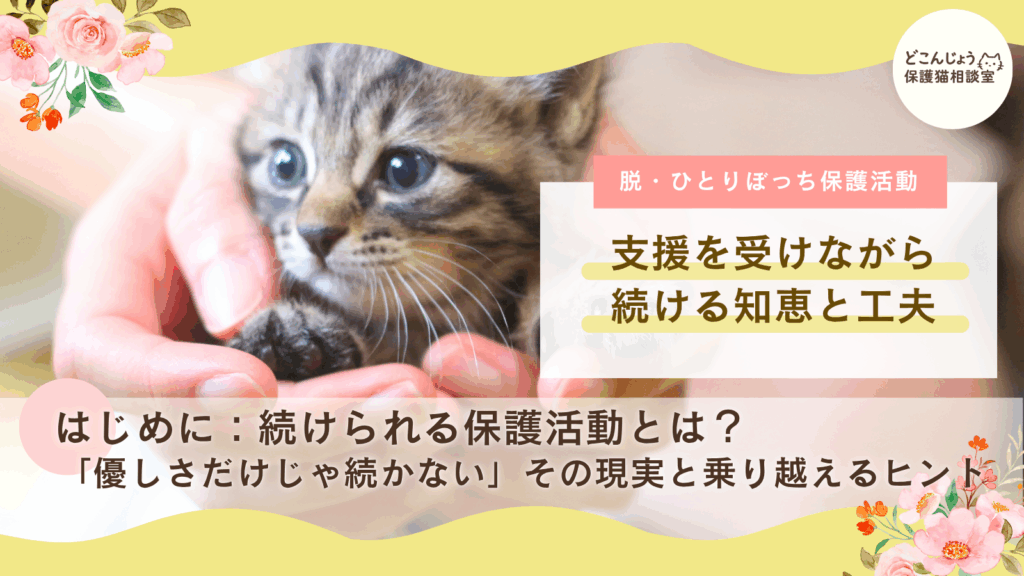

脱・ひとりぼっち保護活動

支援を受けながら続ける知恵と工夫

ひとりで保護活動を続けている保護主さんが、人とつながり、支援を受けながら活動していくための具体的なヒント